北大校长:“加速器物理学家”的教育人生

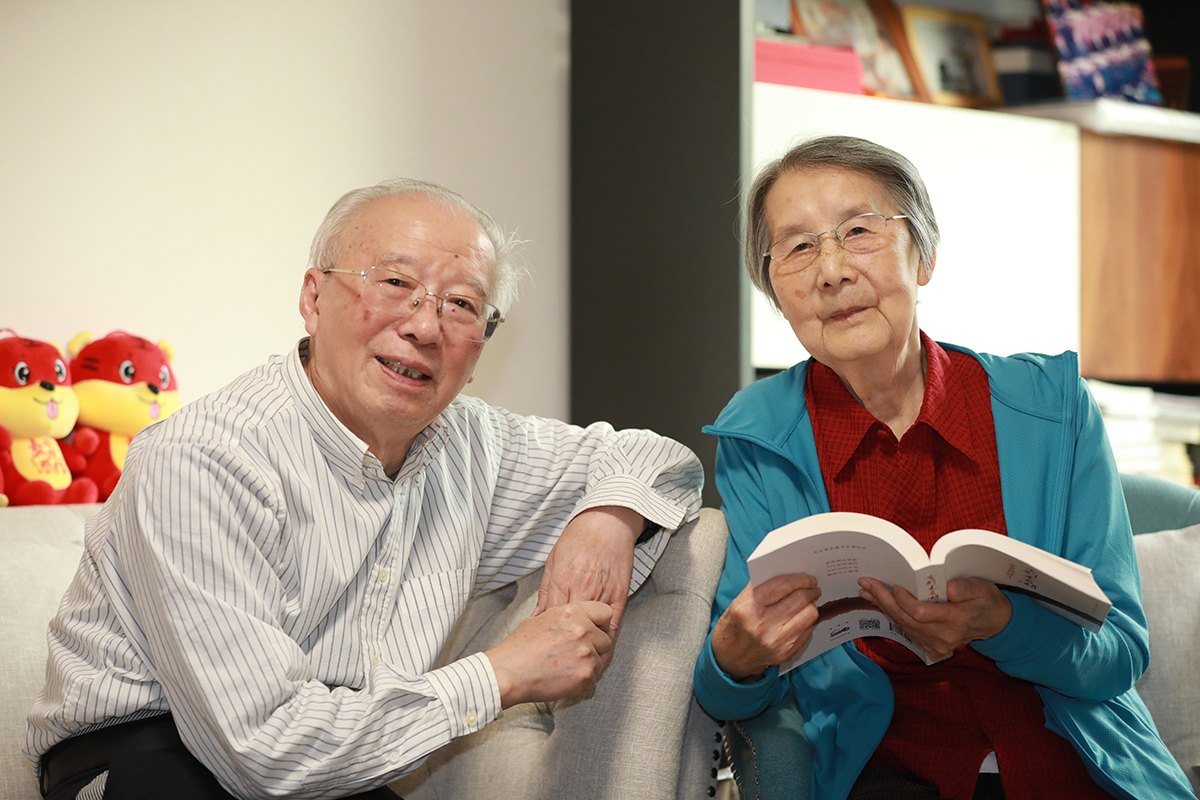

“我们是2020年2月26日入住大家的家朝阳社区的,当时老伴不慎跌倒摔伤,受到了社区专业护理和照顾。骑了一辈子自行车,现在年纪大了,不敢再骑了。我喜欢古典音乐,喜欢贝多芬,《欢乐颂》等曲子会给人带来一股永远向上的力量。现在就天天看新闻,没事时也会跟老伴一起看看电视剧,她看什么我就跟着着看。社区开放的时候,会有学生来,一起聊聊学术上的问题,指导一下他们的研究。”

大连劳动公园的荷花池畔竖着一块石碑,上书“劳动创造世界”几个红色大字。新中国成立后,广大市民利用假日开展义务劳动修整公园,为纪念和激励市民的创造热情而立此碑,并将公园改名“劳动公园”。

从1899年始建至今,劳动公园已经122岁了,不仅成为大连百年变迁的历史标记,也见证了88岁陈佳洱立志科技报国的青葱岁月。陈佳洱就读的大连大学工学院(现大连理工大学)校门走出来便是劳动公园,“劳动创造世界”这六个字对他的冲击之大令他至今记忆犹新:“我从那时起就决定,我要做劳动人民的知识分子。”

初心明了,带着对科学的热忱,他默默在20世纪五六十年代的艰难环境中坚守践行,点滴时间经过,大环境的改变也让他遇见了新一轮春天。

1978年的春天,邓小平在全国科学大会上说:“四个现代化,关键是科学技术的现代化。……正确认识科学技术是生产力,正确认识为社会主义服务的脑力劳动者是劳动人民的一部分……”在场的很多老科学家都激动万分,陈佳洱听了非常感动,眼泪情不自禁地流下来,“我听了以后非常激动,忍不住流下热泪。我觉得我的政治生命恢复了,科学生涯又重启了!我切身感受到科学的春天带来的温暖”,亦觉得自己作为脑力劳动者是真正属于劳动人民的一部分,科学的春天来了。

热爱科学的种子萌芽了

对于陈佳洱来说,科学“春天”的最初萌芽是在一个夏天。

那年夏天,一个雨天傍晚,窗外电闪雷鸣,6岁的陈佳洱被吓得哇哇大哭,因为隔壁老奶奶曾说“天上打雷是雷公发火,要劈不孝的人”。此时,父亲陈伯吹把他搂在怀里告诉他,打雷不是雷公发火,而是云上的阴电和阳电相遇时放电的结果。看到他的眼神里透着好奇,陈伯吹找来一块玻璃板,用书架在桌面上,又让妻子剪了几个小纸人,放在玻璃下面,用包着绸布的积木块快速在玻璃板上滑动,玻璃板下的小纸人瞬间开始上下起舞,生动有趣的“游戏”让陈佳洱形象地明白了摩擦生电的道理,也在幼小的心灵里种下了热爱科学的种子。

在陈佳洱的记忆里,文学和科学如同父亲的两只臂膀,都是他的最爱,如果不是因为家境贫寒,父亲肯定去大学念数学。身为儿童文学家的陈伯吹认为,一个时代的进步要靠科学,他自己写过不少科普作品,时常把收藏的《儿童世界》等画报和儿童图书给陈佳洱看,给他讲科学故事和科学童话,通过引导式教育传递对科学的热爱。

上小学时,陈伯吹曾带陈佳洱去电影院看了《发明大王爱迪生》,中学时一起看了《居里夫人传》。陈佳洱记得,看《居里夫人传》那天也是下着大雨,陈伯吹冒雨赶到学校接他去看电影,“我父亲跟我讲,你要像居里夫人那样,对社会有所贡献,你这一生就没白活”。

后来陈佳洱还读了居里夫人女儿艾芙·居里写的《居里夫人传》,看到居里夫人女儿在评价她母亲:“作为一个人,她能从容牺牲、奉献所有而一无所取……她拥有一颗无论处于成功或逆境都不改变、异乎寻常的圣洁灵魂!”陈佳洱发现自己的灵魂在震颤,从那时候开始,陈佳洱便拿居里夫人作为自己攀登科学高峰的榜样。

1945年秋天,陈佳洱进入上海市位育中学念书,校长李楚材是陶行之的学生,学校秉承了许多陶行知的教育思想,每年都举行科技节,展示学生的各种发明创造。战后的位育中学也汇聚了一批优秀的理科教师:陈佳洱的班主任是清华大学化学系毕业的李玉廉,物理老师是来自复旦大学的周昌寿,代数老师是留美回来的博士陈安英。而陈佳洱深受学校数理化教师的影响,对于科学的兴趣远远超越了文学。

中学时的有一年校庆,高年级的同学做了个无线电台播放校庆的活动,回到家里还能收听到,这让陈佳洱对无线电产生了浓厚兴趣。于是,陈佳洱与三位同学组成了“创造社”,搞起“科学研究”,自己制作发报机、收音机,最有成就的是他们给学校做了一台大功率扩音器,每天早上学校用它来播放广播体操。他们还编了一本《创造》的刊物,内容除了四人做收音机的经验,还翻译了美国《大众科学》杂志上部分看得懂的文章。四人分工油印,在学校传播。陈佳洱海写的文章《我们是怎样出版创造的》,还配发了编者按,登载在当时的《大公报》上。

那时候,陈佳洱常常翻阅父亲收藏的书和杂志,对于热爱乡土、提倡国货等富有民族感情的文章颇为触动,“这些故事激发起一种渴望中华民族站起来,不再受屈辱的爱国之情,也对我后来人生道路的选择有着深刻的影响。”

“谐波加速之王”的科学领路人们

如果说父亲给予陈佳洱的是科学启蒙,那真正将他领进科学大门的是学校和许多教过他的老师,特别在大学时期,他跟随了王大珩、朱光亚、吴式枢、余瑞璜等一批名师,老师们言传身教传递的不仅是知识,还有思维方式和严谨的科学态度。

1950年,16岁的陈佳洱面临考大学的选择,他本来想报考交大、北大等名校,但父亲的几个朋友建议把孩子送到东北老解放区去锻炼一下,近距离感受革命精神。陈佳洱最后报了大连大学工学院电机系,“那时候对电有兴趣,而且我觉得解放了,国家要强大需要发展工业,就一定要发展电机”。

当时著名的应用光学专家王大珩创建了大连大学工学院应用物理系,陈佳洱凭借优秀的能力转入该系。作为系主任的王大珩老师亲自教授学生们光学实验课,他常说“要学好物理首先要做好实验”,因此对学生实验要求非常严格。陈佳洱虽然是物理实验课的课代表,但还是有几分怕王大珩老师。

“大学一年级下学期做光学试验,我们刚要进去时,看到大珩老师早早坐在实验室大门口等着我们。他等着我们干什么呢?原来要进去做光学实验先要回答他的问题。他要问每个学生实验有什么问题、准备观察哪些物理现象、采集哪些数据,而且还要做实验的数据记录,要说得让他满意了才能进去。”陈佳洱回忆道,“在课程进行中,他还会巡回考查指导同学们的实验操作,实验完毕会逐个审查数据并根据实验中的表现打分。”

那时候,大家有一个不成文的传统:谁在实验课得5分,要请大家吃花生米,“我连请吃过三次花生米。”陈佳洱说这竖起了三根手指,语气中透着小骄傲。

王大珩的指导和严格要求培养了陈佳洱严格、严密、严谨、一丝不苟的科学学风,为他后来的实验研究打下了良好基础。而听朱光亚先生讲课则是一种享受。

1952年全国高校院系调整,大连大学工学院应用物理系并入当时的东北人民大学(现吉林大学)。在那里,陈佳洱遇到对他一生科研影响最深的恩师——被誉为“中国工程科学界支柱性的科学家”、“两弹元勋”朱光亚先生。

“他能把物理知识讲得如同故事一样,听了要出神的。”陈佳洱清楚地记得,朱光亚的原子物理课总是要先提一堆问题,然后由浅入深,启发思路,也不会简单讲解有关原子的结构和相关数学证明,而是阐述有关问题的历史背景、实验现象与已有理论间的矛盾。每次讲完课还会抽出时间解答学生问题,“他会仔细听你的问题,然后把关键点写在黑板上,再根据关键点逐一反问,直到把学生‘问懂’为止。他是非常有智慧的老师”。

良好的学校教育和榜样居里夫人的影响让陈佳洱逐步意识到个人对社会、对全人类的责任感,国家刚解放他就入了团,并积极要求进步,18岁光荣入党,一生热爱祖国,热爱科学事业。

1955年1月,中央决定实施“两弹一星”战略。当时北京大学要建立“北京大学物理研究室”,培养原子能人才。朱光亚被调去参与组建工作,没过多久,凭借扎实的专业功底与执着的科学精神,陈佳洱被调到北大参加我国第一个原子核教育基地的建设。物理研究室建立之初只有六个人,但几乎都是德高望重的学界泰斗,21岁的陈佳洱是唯一的助教,因此刚到物研室报到的时候,值班的副主任虞福春教授以为陈佳洱是“哪里来的小孩儿”。

报到之后,陈佳洱便奔赴各地招生,从武汉大学、复旦大学等高校挑选了99名优秀学生成为研究室第一批学生,他们之中出了6位院士。除了招生,陈佳洱的任务还有接待,参与和平利用原子能会议的苏联原子能代表团,更为重要的是建好原子核物理实验室。为此,陈佳洱经历了无数个不眠不休的日夜,他甚至在实验室放了一张床,从早到晚拼命干,实在困了就躺一会儿,醒来接着再干。

1958年,24岁的陈佳洱带头研制了我国第一台30 MeV(兆电子伏)电子感应加速器。1963年中国向英国派出第一批四名访问学者,陈佳洱前往牛津大学研究学习,由于表现出众,陈佳洱又被推荐到了世界顶级物理学研究机构——卢瑟福·阿普尔顿实验室。两年间他掌握了等时性回旋加速器中心区中粒子束的运动规律,在研究和实验中将其束流量提高了3倍以上,陈佳洱因这个研究成果被一个英国同事称赞为“谐波加速之王”。“我当时心里憋着一口气,想着要为中国人争一口气。”他也用自己的实力和对科学的不懈追求精神重新树立了中国科研人员的形象。

1966年,陈佳洱回国投身国家科研事业,然而起步不久赶上“文化大革命”。被扣上“五顶帽子”的陈佳洱无法继续研究,两年后被下放到汉中,种田、养猪、修路,虽然那时条件艰苦,但他们还是取得了骄人的成绩,在北大汉中分校成功地研制了我国第一台螺旋波导重离子加速器,仅用8W的功率,就可以将400keV的氘束群聚到1纳秒。

1978年3月18日,全国科学大会在北京举行,出席大会的代表达6000名,盛况空前。“这是革命的春天,这是人民的春天,这是科学的春天,让我们张开双臂,热烈地拥抱这个春天吧!”时任中国科学院院长郭沫若一篇《科学的春天》道出了所有科学工作者的心声。科学大会后,陈佳洱重新回到了科研和教学岗位。短短几年里,陈佳洱和他的团队就研制出了中国第一台4.5 MV(兆伏)静电加速器。随后,他们在加速器领域创造了多项国内外瞩目的成就。

对得起“北京大学校长”六个字

核物理学家、中国科学院院士、第三世界科学院院士、国家自然科学基金委员会主任、英国物理学会特许会员、纽约科学院院士……陈佳洱有过很多头衔,1996年8月至1999年12月间,他更广为人知的抬头是北京大学校长。虽然他多次表达自己只是一介书生,不适合当校长,但当年候选人的推荐名单上,他在全校数百名教职员工中排名第一。

鲁迅曾说:“北大是常为新的,改进的运动的先锋,要使中国向着好的,往上的道路走。”为了对得起“北京大学校长”这六个字,陈佳洱努力践行,推动学科建设,让北大朝着符合其地位的方向有所发展。

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,意思是大师对一所大学而言是实力和地位的象征,学科建设关键靠教师,特别是大师级的学者。陈佳洱对此颇为认同,要求北大水平高的教授到一线讲课,要把学生的基础打好,他也同样要求自己,定期抽空去讲课。“校长要重视教学,在第一线讲课,才能了解学生们的所思所想,才能与教师有共同语言,才能把学校办好。”

陈佳洱曾在档案馆看过父亲上学时的课程表——虽然读的是教育,但还修读了科学概论、心理学等课程,与当今专业化、专门化的课程设置形成了鲜明的对比。然而自20世纪50年代学习苏联以后,学校的课程变得日益专门化和专业化,“这确实很值得反思。”

在北大,陈佳洱牵头改革,打破专门化促进学科交融,实行学部制,成立了人文学部包括文、史、哲等,社会科学部包括经济、管理和法律等,理学部包括数学、物理和化学等,信息与工程学部包括信息、计算机等,以及促成北大和北医合并后成立的医学部。并规定文科学生要学理科的至少4个学分,理科学生也必须学文科的4个学分,来提高学生的文化和科学素养。

1998年5月4日,北京大学建校百年之际,党中央首次提出“我国要建设若干世界一流大学”的目标。在陈佳洱的主持下,北大与清华签订了携手共建世界一流大学的协议书,两校资源共享,学分互认,教授互聘,后勤共建。与此同时,“985工程”正式启动建设,中国高等教育发展开启了新的时代。

陈佳洱一再强调自己只是书生一枚,最愿意做的是教书和研究。2003年,69岁的陈佳洱重回实验室,从事科研、指导博士生的论文,“研究没有做够,和学生在一起,是件很快乐的事”。不在实验室的时候,陈佳洱也没闲下来。他是许多国家、民间奖项的评委,常常一看资料就是几个小时。直到2019年正式退休才有时间上上网,看看书,陪着老伴儿追追剧。

回顾过去的跌宕与辉煌,陈佳洱始终不忘自己是劳动人民的知识分子,记得他小时候印象最深的书是父亲写的《伟人孙中山》,书里写儿时的孙中山问母亲人生的意义是什么,母亲回答,人生就像梦一场,不小心就溜走了。人生如梦,光阴似箭。陈佳洱认为,一个人的物质生活是很容易满足的,人的一生最重要的是要为社会、为人类做出贡献,自己的存在能让别人生活得更好,自己便活得更有价值。