亲历者丨什么叫创造历史?她60岁立项抗生素基因工程项目

当被问及为何会选择大家的家城心医养社区时,她回答:“这里让你既有家的感觉,又能满足你的个性化要求。社区管理规范,卫生环境干净舒适,社区服务与老有所学、乐、医、养都能够结合,这就是我所需要的。”

俗话说:“家有一老,如有一宝。”在大家的家城心医养社区里,汇聚着许多“宝藏”爷爷奶奶。

他们是“顶流”,为国为民做出过了不起的贡献,担得起我们最深的敬仰和尊崇。他们如“书籍”,翻阅他们丰厚的人生经验和智慧,能指引我们获得更深层次的成长。他们似“镜子”,对照着他们的故事“照一照”,在低谷时我们亦能生出迎难而上的力量与勇气。

每一位长者,都是时代的亲历者。在奔涌向前的岁月浪潮中,他们用自己的青春与热血为祖国和人民做出了宝贵的贡献。你为大家,大家为你。大家的家将这些故事记录下来,让这笔财富经过岁月的洗礼仍得以传承和延续……

大家的家正式推出《亲历者》栏目,在这里,长者的动人事迹将轮番登场,永不落幕,成为一颗颗铭刻荣誉的勋章。

《亲历者》第一期——走近被医药界誉为“抗生素之母”的王以光奶奶,以她之名,致敬生命。

提起王以光这个名字,大家或许觉得普通,但如果告诉你她做过什么,你一定会感到格外敬佩。她是中国医学科学院北京协和医学院教授,研究员,博士生导师,国务院政府特殊津贴获得者,也是我国最早的一批生物工程学专家,全球首个用合成生物学研制抗生素一类新药——“可利霉素”的发明人。

2020年3月26日的国务院新闻发布会上,科技部领导介绍了三种治疗新冠肺炎有效药物,其中就有中国自主研发的“可利霉素”。

三年抗疫期间,王以光教授一直默默无闻地战斗在幕后,看到自己研发的新药为抗疫事业作出贡献,她欣慰地感叹道:“一切的辛苦,都是值得的。”

“弃医从药”,为国拓荒

把时间拨回到1953年。那年,从小渴望成为一名医生的“小王”,如愿成为大连医学院的新生。后来成绩优秀的她被国家选拔为留学生,派往当时的苏联学习“抗生素工艺”专业。

上世纪四五十年代,我国的抗生素事业一穷二白,基本完全依赖于进口,但其价格昂贵,拿黄金都不一定换得到。普通老百姓生病时,根本没有机会用上抗生素。

“小王”的父亲正是因为患上肺结核,未能及时得到有效的药物治疗,不幸离开人世的。这份遗憾从此也一直伴随着她。

后来,国家向自己发出了号召,“小王”毫不犹豫地“弃医从药”。在物资极度匮乏的年代,国家依然花尽力气为这批莘莘学子准备了两大箱子的衣服,从上衣到裤子从内衣到外套一应俱全。这种细致而又周到的照顾,让“小王”深深感受到国家对于他们的关心与寄托。她怀抱着“以医药济世,报效祖国”的信念,坚定地踏上了“抗生素”之路。

1960年,经历长达5年的刻苦学习后,“小王”以37门课程全优的成绩荣获硕士毕业。回国后她进入中国医学科学院,成为我国“抗生素奠基人”张为申教授的得力助手。

作为研究所里唯一一位具有抗生素工艺背景的专业人员,每次新药进入研发阶段,“小王”就亲自到生产现场盯着,即使在怀孕期间也没有耽误过一次。那时,“小王”和爱人因各自肩负着重任,两人分开相隔“千山万水”。

生活上的一切她唯有依靠自己,多少个夜晚她既要看着孩子,又要守着发酵罐,有时还需要整夜守在发酵罐旁随时调整空气流量。但哪怕条件再艰苦,她也从未抱怨过。

就这样,王以光教授和团队研发出了中国第一个拥有自主菌种和工艺的抗生素药物——灰黄霉素,于1978年荣获“全国科技大会奖”。

在之后的几年里她再接再厉,与团队一起相继研发出“麦迪霉素、乙酰螺旋霉素、雷帕霉素、泰古霉素”等数个有自己菌种和工艺仿制抗生素药,填补了国内抗生素药物生产的空白。

然而,她并不满足于眼前所取得的成就,而是继续开拓创新。

坚持梦想,披荆斩棘

20世纪80年代,发达国家掀起了“生物工程热”,年过40岁的王以光女士,受国家公派,毅然决定到美国进一步深造基因工程学和生物工程学,希望能找到新的研究思路。

她多次远赴威斯康辛大学学习、做课题,前后加起来有5年的时间。毕业时,美国一家机构高薪聘请她去当研究专家,被她毫不犹豫地谢绝了。

她说:“我的一切都是国家给的,我的根在中国,我的毕生所学,都是为了让国人拥有更健康的未来。”

终于机会来了!1988年,基因工程技术在国内生物学界蓬勃发展,恰逢“863”计划实施,王教授兴奋得两眼放光,她立即抓住高科技立项的机会,申请了抗生素基因工程项目,可利霉素的研究由此开始。

新药自主研发之路,道阻且长;唯有热爱,无畏前路无常。

1996年新药立项时,王奶奶已经60岁了。一度有人调侃她:“都60岁的人了,不好好在家享清福,还折腾个什么劲儿呀?”然而对于真正有追求的人来说,年龄从来不是他们停止前进的理由,她义无反顾地带领着团队挑起了重担。

研究初期,由于资金匮乏,加上为了菌种的保密,菌种发酵只能在研究所内部进行。研究所附属药厂的发酵设备老旧,连不锈钢发酵罐都没有,铁罐桶极易生锈,导致连续上的10批发酵液都被污染,实验以失败而告终。

王以光心急如焚,把自己关在实验室里苦思冥想好几天,希望寻找解决的办法。“老师,您歇歇吧!看您都累了这么多天了。”有学生不忍心看她太累劝说道。就在团队几乎要放弃的时候,她沉下心来,决定采用最原始“笨方法”,带领几个年轻学生一次次轮流拿着灯钻进发酵罐,彻底清理罐内死角,解决染菌问题。

如此,苦战数月终于完成了5公斤样品的积累,使新药研发得以继续进行。

科研者,必以身尝苦,而后造福众人。

新药一期临床试验为检验药品的安全性,需要进行人体最大耐受量测试。当时生产的药片制剂颗粒比较大,却要一次性吃掉八片才能达到试验标准,主持临床试验的医生犯难了:“王老师,这个药片太大,只能用半杯水,一次性服用8片吞不下去的。”

王奶奶毫不犹豫地说:“那我第一个来试吧。”

说完,便一口气把8片药咽下去。因为是临近午饭时刻,王奶奶顿服药片后曾出现了轻微恶心的感觉,众人都捏了一把汗,生怕她会出现严重的不良反应。王奶奶笑着宽慰道:“别担心,我是空腹吃的药,有点恶心很正常,我对自己生产的药很有信心。”

最终观察下来,王奶奶没有出现其他的不良症状,由此也得出了这个药应该在餐后服用的结论。

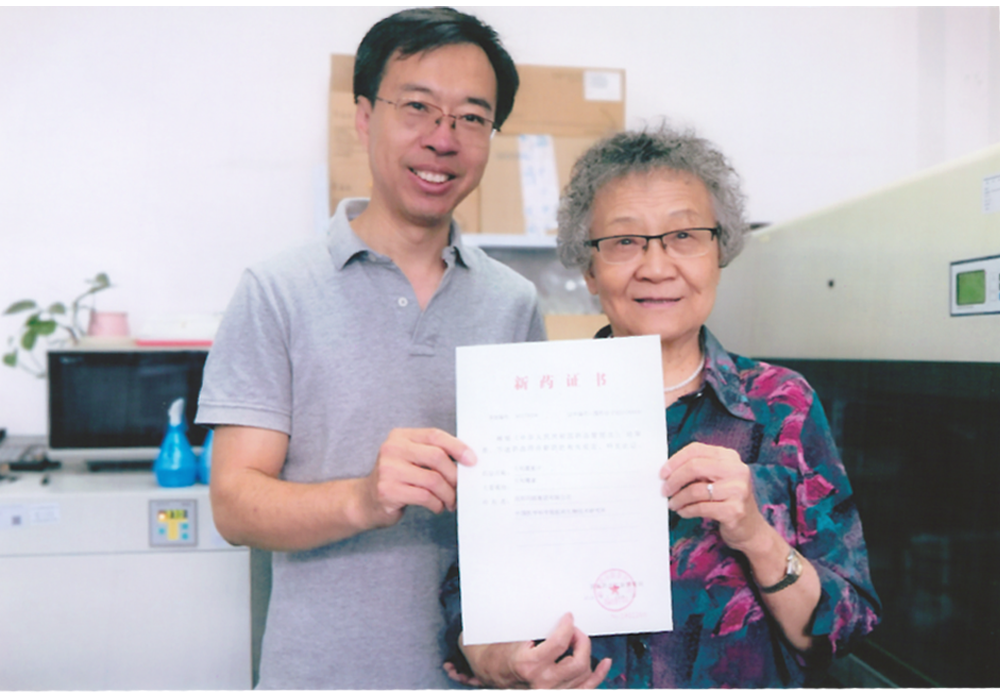

可利霉素的研发历经30余年筚路蓝缕,仅仅为了编写整理报批资料就至少写过三遍,原料药加上制剂的资料分别为24份,在2012年准备药审上会资料连续工作,76岁时的王奶奶因过度劳累被送进了医院重症监护室ICU。到2019年6月可利霉素才正式拿到批文,彼时,王奶奶已经84岁了。

所幸时光不负有心人,可利霉素的成功,不仅让我国从抗生素研发生产的“跟跑者”转变“领跑者”,更是在新冠疫情抗战中,发挥积极作用救民于水。

幸福享老续精彩

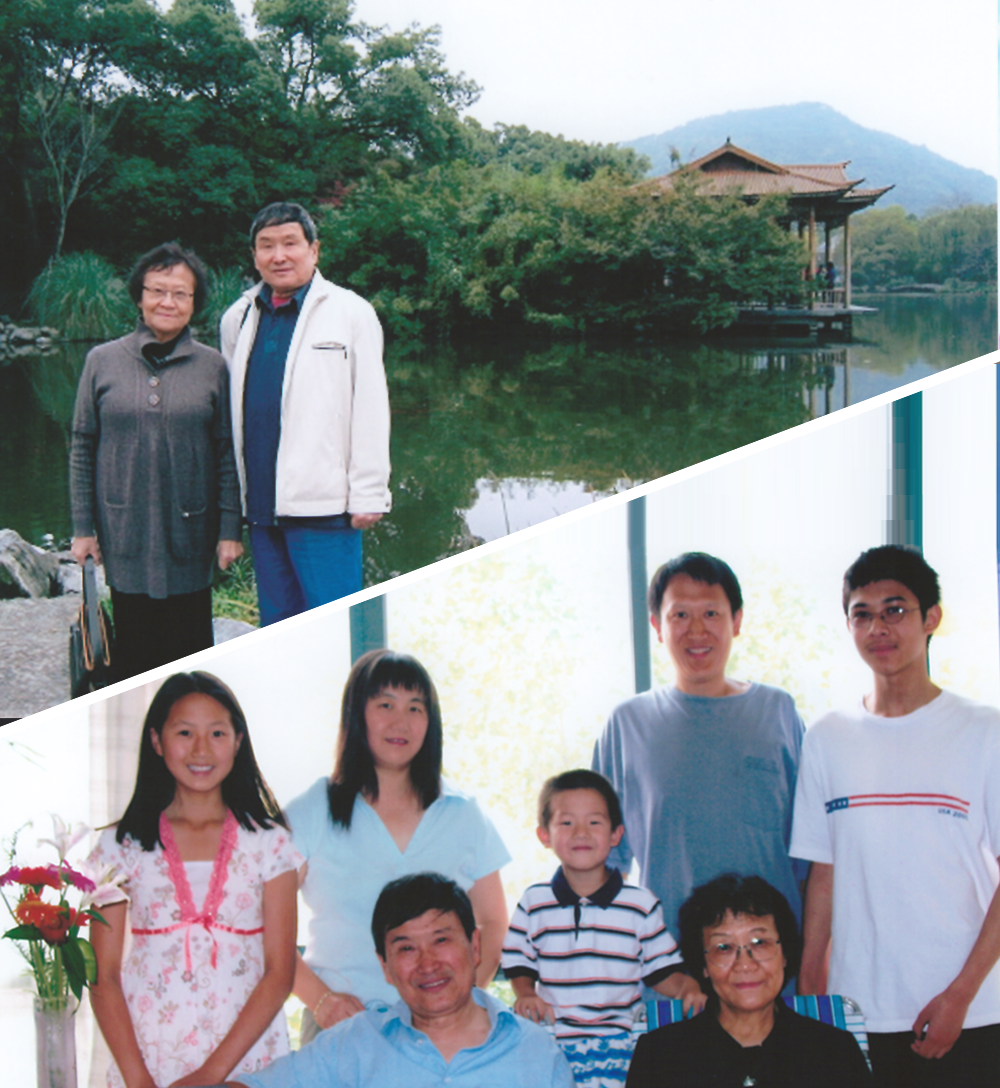

时光不语,岁月成诗。如今,耄耋之年的王以光女士已“退居幕后”,与爱人杨厚爷爷过起了安然幸福的退休生活。

在大家的家里,退休不是迟暮,而是新生活的开始。

年轻时,王奶奶与杨爷爷聚少离多,现在终于可以心无挂碍地享受二人世界。两人有时唱歌、画画,偶尔弹琴,时而跳舞,慢享生活的闲适与安逸,活出了人生的另一种滋味。大家都不由得称赞道:“神仙眷侣也不过如此”。

对于王奶奶来说,最自在舒适的养老生活就是:老有所学、老有所乐、老有所依,老有所养。

当被问及为何会选择大家的家城心医养社区时,她回答:“这里让你既有家的感觉,又能满足你的个性化要求。社区管理规范,卫生环境干净舒适,社区服务与老有所学、乐、医、养都能够结合,这就是我所需要的。”

非常注重细节和管理规范的王以光,继续细数着:

“大家的家城心医养社区的康乐活动,都是经过专业人员特别设计的,非常安全,适合长者,大家的参与感都非常高。”

“社区工作人员很热情、很有礼貌,不管认不认识,都会跟我们打招呼,让我们感受到尊严和关怀。”

“大冬天,户外运动器械没有人用,社区依然会安排工作人员去检查维护和保洁,我们都感到很安心。”

“这里的卫生,都是认认真真按酒店的标准来做,连擦东西都分6种不同颜色的抹布,这就看得出来管理水平。”

……

一个人能为梦想坚持多久?王以光奶奶用自己的行动给出了最好的答案。“做事情就必须要坚守,绝不轻言放弃。”这是王奶奶人生哲学,也符合大家的家的信念。

大家的家坚持的梦想,就是为长者构筑一座享老伊甸园,守护每一位长者,度过美好幸福的晚年生活,绽放出生命的光彩。